当時は唯一無二だった東名REYTEC

当時は自分でECUリセッティングを行いたい場合に選択肢となるのが、フルコンだとAPEXiのパワーFCと東名のREYTEC、サブコンだとTRUSTのe-マネージのみでした。

パワーFCはオプションのFCコマンダーでしかセッティングができないこと、空燃比計のデータとリンクできないことが難点だった(※)ので、使い勝手の面ではREYTECが優位だったと思います。

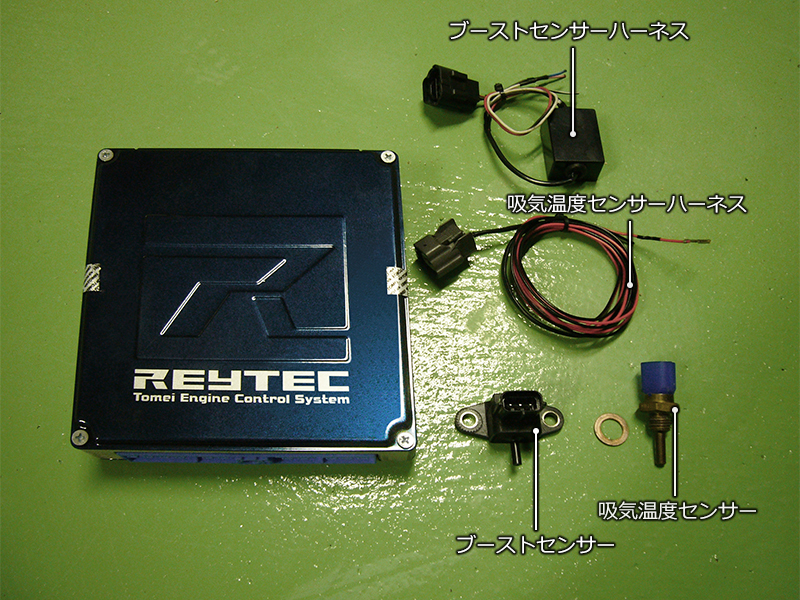

REYTECは純正のエアフロメーターは使用しないDジェトロ仕様のため、吸入空気量を割り出すためのブーストセンサーと吸気温度センサーが付属します。

Dジェトロは、エアフロメーター部分の吸気抵抗がなくなることやブローオフバルブの開放エアをサクションパイプに戻さなくても吸入量が狂わないなどのメリットがあります。

※ エクセルショップというAPEXi認定店しか保有できない通信変換アダプタとPOWERFC Proというセッティングソフトを使用すれば、PCで空燃比をロギングしながらセッティングができます。

余談ですが、当時、パワーFCを解析して

自作通信アダプタopen_in_new

を作って販売していた人がいたので、なんとかPOWERFC Proを入手できれば自分でエクセルショップ同様のセッティングができましたが、通信アダプタが結構高価だったのであまり良い方法ではありませんでした(当然メーカー非公認です)。

そんな時にやりたいことが全部できるREYTECが発売されたので、みんなREYTECに乗り換えていったと思います。

私もしばらくパワーFCを使用していましたが、途中から東名のREYTECに乗り換えました。

REYTEC本体と付属センサー

- REYTECは本体以外に専用の吸気温度センサーとブーストセンサーが付属します。

本体は純正RECUと置き換えるだけです。

ブーストセンサーハーネスは、本来は純正エアフロのカプラーと同じオスカプラーが付いているので、 配線加工せずに取り付けができますが、写真のものはカプラーをカットしています(REYTEC導入時、私の車両は既にECR33純正エアフロに交換していたため、カプラーが合いませんでした)。

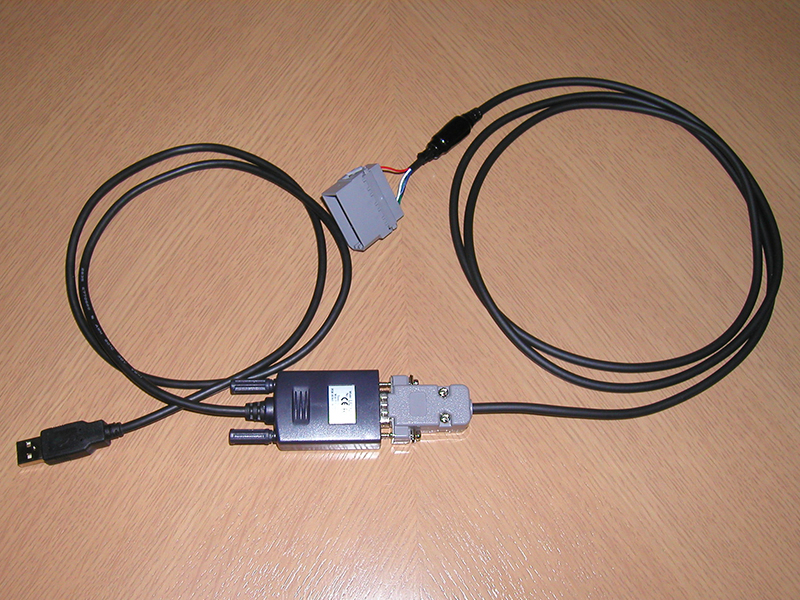

コンサルトカプラー変換ケーブルとUSB変換器

- REYTECとPCの通信を行うには、純正のコンサルトカプラーをPCのCOMポートに接続して使用します。

コンサルトカプラとCOMポートのD-subコネクタを変換するための通信ケーブルは東名で購入できますが、コンサルトカプラーからECUのデータをモニタリングする汎用ソフト用として売られているの通信ケーブルで代用できます。

東名の正規品は高価なので汎用のコンサルト用通信ケーブルを購入。手持ちのノートPCにはCOMポートがなかった(当時でもCOMポート搭載のノートPCはレア)ため、RS232C/USB変換器も準備しました。

REYTECはセッティングデータのバックアップをバッテリー電源に頼っているため、バッテリー電源を切るとセッティングデータも消えてしまいます。 バッテリーカットして車両を保管している場合は、最初の始動時に毎回PCと接続してセッティングデータを書き込む必要があるので、通信ケーブルとPCはが必要不可欠でした(東名に本体とセッティングデータを送ればROMに書き込んでもらえるサービスは存在しました)。

- 専用の通信ソフトは別売りですが、特にインストールするPC台数に制限がなかったので、仲間内で1枚購入してみんなで使っていました(たぶん問題なかったと思います)。

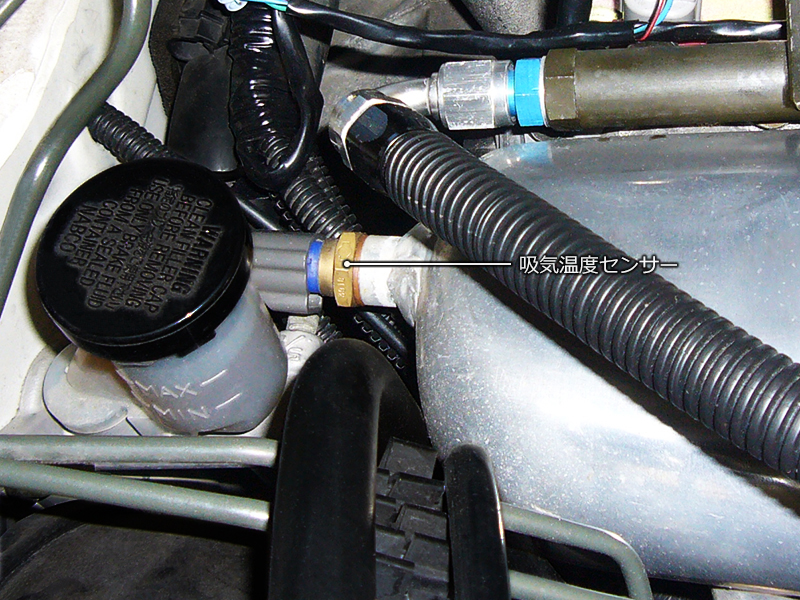

- 吸気温度センサーはサージタンク後端部にボスを溶接して取り付け。 REYTECは吸気温度20℃を補正0として、10℃ごとに約±2%ずつ燃料補正する仕様なので、実際に燃焼室に入る温度と乖離があれば空燃比が狂います。 また、吸気温度センダーを取り付けなかった場合は断線状態とお同じ0Vになり、最低温度の-55℃と判断されます。つまり (55+20)÷10×2=15 となり、常に噴射量が15%増量されます。

- ブーストセンサーDENSO製で型式はDPS-310-200A。

最も正確な値を測定するため、コレクタータンクから直接配管がつながる燃料レギュレータ直近に設置。

REYTEC専用通信ソフト

吸気温度センサーはサージタンク背面に取り付け

ブーストセンサー DENSO DPS-310-200A

インジェクタの設定は公称値の通り、

噴射量:550cc、無効噴射時間:0.73msに設定。

燃圧(差圧)は純正同様の3.0kg/cm2に設定しました。

実際の燃料の噴射量と関係しているか分かりませんが、4連スロットル導入前後で燃圧の動きに変化がありました。

純正燃料ポンプ時(4連スロットル導入以前)

燃圧(差圧)が常に3.0kg/cm2でほとんど変動せずに安定。

社外大容量ポンプ交換後(4連スロットル導入以前)

アイドリング状態で燃圧(差圧)が3.2~3.3㎏/cm2くらい、アクセルを踏み込むと圧力が一旦落ち込み、その後踏み込んだままで徐々に圧力上昇してアイドリング時よりも低い圧力(3.0~3.1㎏/cm2くらい)で止まる。

4連スロットル変更後(ポンプは社外大容量タイプ)

純正ポンプ時同様の安定傾向(調整式燃料レギュレータで基準になる圧力がないため3.0kg/cm2に設定)。

今回、燃料ラインに関する変更は、専用のデリバリパイプにより燃料ギャラリーの容量が大きくなったことと燃料レギュレータが調整式に変更されたことです。

推測ではありますが、上記のどちらかが作用して、一気に噴射量が増えた時の燃圧低下が解決したのではないかと思います。

逆の考え方をすれば、純正のデリパイプとインジェクタだと純正ポンプの能力で十分な状態だったのに、大容量ポンプに交換したことで行き場のない燃料が発生し、燃圧が上昇して不安定になったということも考えられます。

または、大容量ポンプに対して純正の燃料レギュレータでは容量が不足して十分に燃圧を落とせていなかったという可能性も考えられます。

以前は燃圧が不安定な現象があったため、インジェクタの噴射時間と実際の吐出量の整合性が取れていないのかもしれないという不安がありましたが、

4連スロットル変更後は、負荷に関わらず燃圧が安定した状態になったので、燃料の供給が要因で空燃比が変化する心配はなくなりました。

まずはレイテックのベースデータでエンジン始動。 一応エンジンはかかりましたが、アイドリングも安定しないほど燃料が濃く、軽い空吹かしでもエンストする状態でした。 まだ、アイドリング時の負圧が-500mmHgくらいで弱めです(4連スロットル化以前は-600mmHg以上)。 以前はスロットル後にサージタンクやインマニ分の容量があったのに対し、4連スロットル変更後はコレクタータンク分の容量しかなくなったことが影響していると思います。

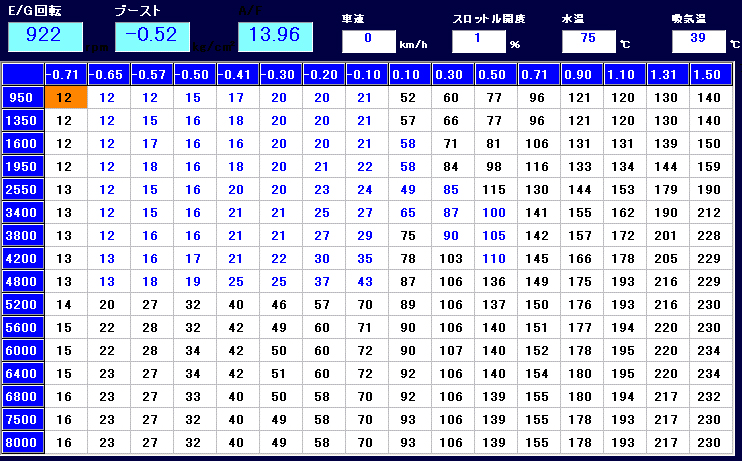

- とりあえずブースト0.5kg/cm2程度まで空燃比を見ながら通常走行ができる状態にリセッティングしました。

ベースデータに対して全域でかなり噴射量を減らしています。

コレクタータンク容量分の空気はアクセルを踏んだ瞬間にエンジンに吸い込まれて負圧0になるので、負圧領域のセッティングが非常に難しいです。

補正後の燃料マップ(青文字が噴射量を減らした領域)

セッティング作業を進めていくと大きな問題に直面しました。

スロットル開度が少ない街乗りでセッティング作業をした時は、濃すぎるベースデータを薄くする方向で燃料マップを書き換えたのですが、スロットル全開で加速してみると今度は薄すぎる状態になりました。

アクセルを踏み込んだ時の一時的な燃料不足ではないので、加速増量で補正しても解決できません。

フルスロットルの加速に合わせてマップを書き換えると、今度はスロットル開度が小さい時にAFが10以下になるくらい濃くなります。

-

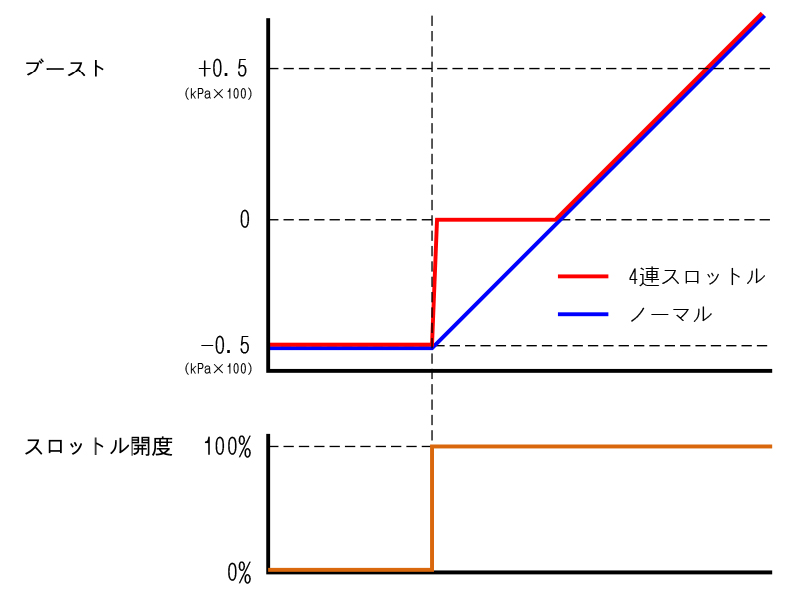

この現象の原因は4連スロットル化後の負圧特性の変化です。

シングルスロットルの時はスロットルを全開にした時も徐々に負圧が0に近づいていくのに対し、4連スロットルは少しでもアクセルを踏んだら一瞬でほぼ0になります。 そのため、低負荷、高負荷にかかわらず負圧0付近のマップを読んでしまうわけです。 通常は吸入量をエアフロ通過量で測定しますが、圧力センサーで検知するDジェトロになったことが裏目に出てしまいました。

4連スロットル化前後の負圧特性の変化

Dジェトロのまま現状を打開するにはスロットル開度を基準にしたサブマップが必要です。

もう一度Lジェトロ(エアフロ方式)に戻すことも考えましたが、そもそもスロットル開度を基準したマップがないとうまくいかないのかも知れません。

RB26(6連スロットル)用のREYTECはどうやっているのかが気になって調べてみると、スロットル開度を基準にしたマップもあるということを知り、普通のECUでは対処できないという確信に至りました。

余談ですが、東名になんとかならいか相談すると、なんとREYTECを4連スロットル対応品に特注改造してくれるという回答が得られたので、REYTECを東名に送って返却を待っていました。

しかし、最終的には改造できないという結論に至ったという連絡があり、REYTECは元ののままで返却されました。

負圧領域のセッティングがほぼ不可能という状態では使えそうもないので、残念ながらREYTECでセッティングは断念しました。

- いろいろと検討は行ってみたものの、社外4連スロットルターボのような特殊な仕様のセッティングをするには、やはりHKS F-CON V Pro(通称「金プロ」)以外選択肢がありませんでした。

さすがに自分でV Proは触れないので、初めてのショップ外注です。

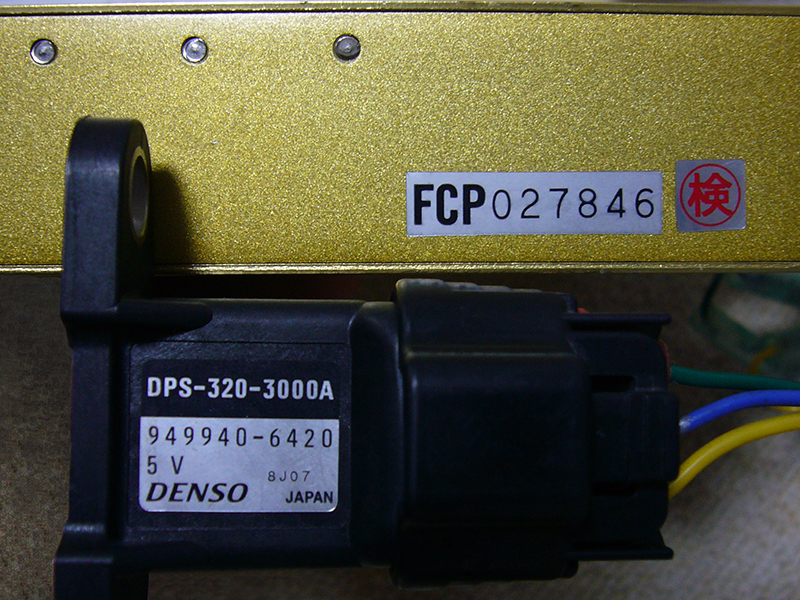

V Pro本体、ハーネス、センサー類、全てセッティングを行ってもらうショップで新品購入しました。 - V Pro本体は当時の最新バージョン3.24。前面のパネルを外すと赤丸シールが貼ってあるのがVer.3.24以降である印でした。

- ブーストセンサーはDENSO DPS-320-3000A。

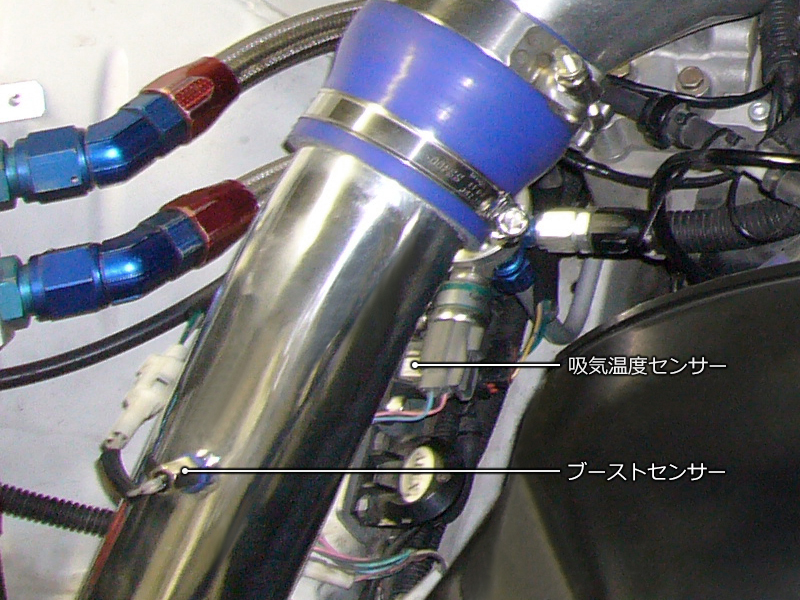

- 吸気温度センサーの設置位置は、ショップのアドバイスでサージタンク前のパイピングに変更しました。

サージタンクはエンジン自体の熱が伝わるので、ジョイントホースを隔てたパイピングに設置した方が正確とのことです。

F-CON V Proとハーネス及びセンサー

F-CON V Pro Ver.3.24

ブーストセンサー DENSO DPS-320-3000A

吸気温度センサーとブーストセンサー設置場所

- 吸気温度センサーの設置位置は、ショップのアドバイスでサージタンク前のパイピングに変更しました。

サージタンクはエンジン自体の熱が伝わるので、ジョイントホースを隔てたパイピングに設置した方が正確とのことです。

ブーストセンサーはREYTECの時と同じく燃料レギュレーター直近に設置しました。

この時はインタークーラーがBLITZ製からHPI製変更されており、パイピングも以前とレイアウトが変わっています。

セッティング完了

現在の細かな仕様と使用する用途がドリフト中心であるためレスポンス重視という希望を伝えて、あとはショップに一任です。

最大ブーストは1.5kg/cm2まで大丈夫とのことでしたが、耐久性を考えて常用1.3kg/cmでブーストコントローラーを設定しました。

やはり多連スロットルの特性上、低回転のトルクが細くなる傾向にあったらしく、点火時期を早めることで意図的に排気温度を上げることで低回転からタービンを回せるようなセッティングとのことです。

燃焼温度上昇によるデトネーションのリスクは燃料増量による冷却で解決しているらしいです。

街乗りのブースト0領域も従来通りのフィーリングで快適に走れるようになっていました。

実際に全開しても水温、油温は安定していることから、確かに燃焼温度上昇による影響はないようです。

パワーバンドが500rpmくらい高回転にずれてしまいましたが、4000rpmを超えてからのレスポンスは凄まじいです。

ドリフト用途では、この500rpmの差でスライドが戻ってしまうポイントが発生するため乗り方を変更せざるを得ず、

レスポンスの向上よりパワーバンドが変化したことのデメリットの方が目立つ感じはしました。