車両の両サイドにスペースを確保

- 取り外したATミッションは助手席側から取り出すので、助手席側に十分なスペースを確保して停車します。

ミッション本体の幅だけスペースを確保できればよいので、1台収納のガレージでも作業は可能だと思いますが、私の場合は2台収納かつ中央の柱をスライドして全面開放できるタイプだったので、ガレージのど真ん中に停車しました。

事前準備として、ある程度の高さがあるリジッドラックが必要です。私が使用したリジッドラックだと、ピンで固定できる最も低い位置(高さ約40cmの状態)でミッション本体の脱着はできました。

まずは邪魔なエアクリーナーボックスから取り外します。

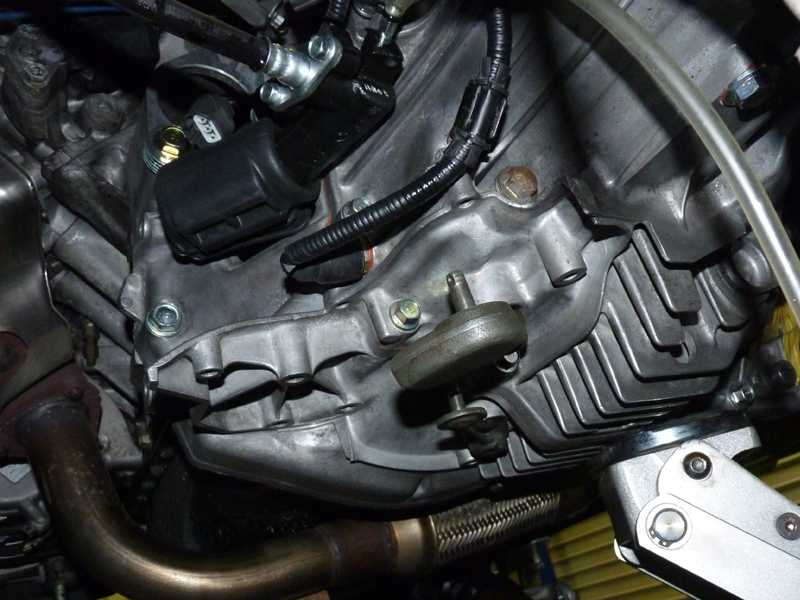

エアクリーナーボックスを取り外すとオートマミッション本体が露出するので、オートマTミッションのセンサー類につながるカプラ、スターターモーターの電源用端子などを全ての配線類を取り外します。

スターターとATFクーラー

- 上側から取り外せるエンジンにミッションを固定しているボルト2本、スターターの固定ボルト1本を取り外します。

スターターはメンバーを外さないと下からは抜けないで、下側からの残りの固定ボルト1本を取り外し、上側からスターターを取り外しておきます。

オートマミッションにはクーラントホース2本が接続されているATFクーラーが搭載されているので、先に切り離しておきます。

マニュアルミッション換装後はこの配管をバイパスするため、ホースは再使用しないし、スペースが狭くて作業性が悪かったので、カッターでカットしました。

ミッションマウントの分離を残し、上側からできることはこれで完了です。

ミッション固定ボルト(上側)、スターター固定ボルト

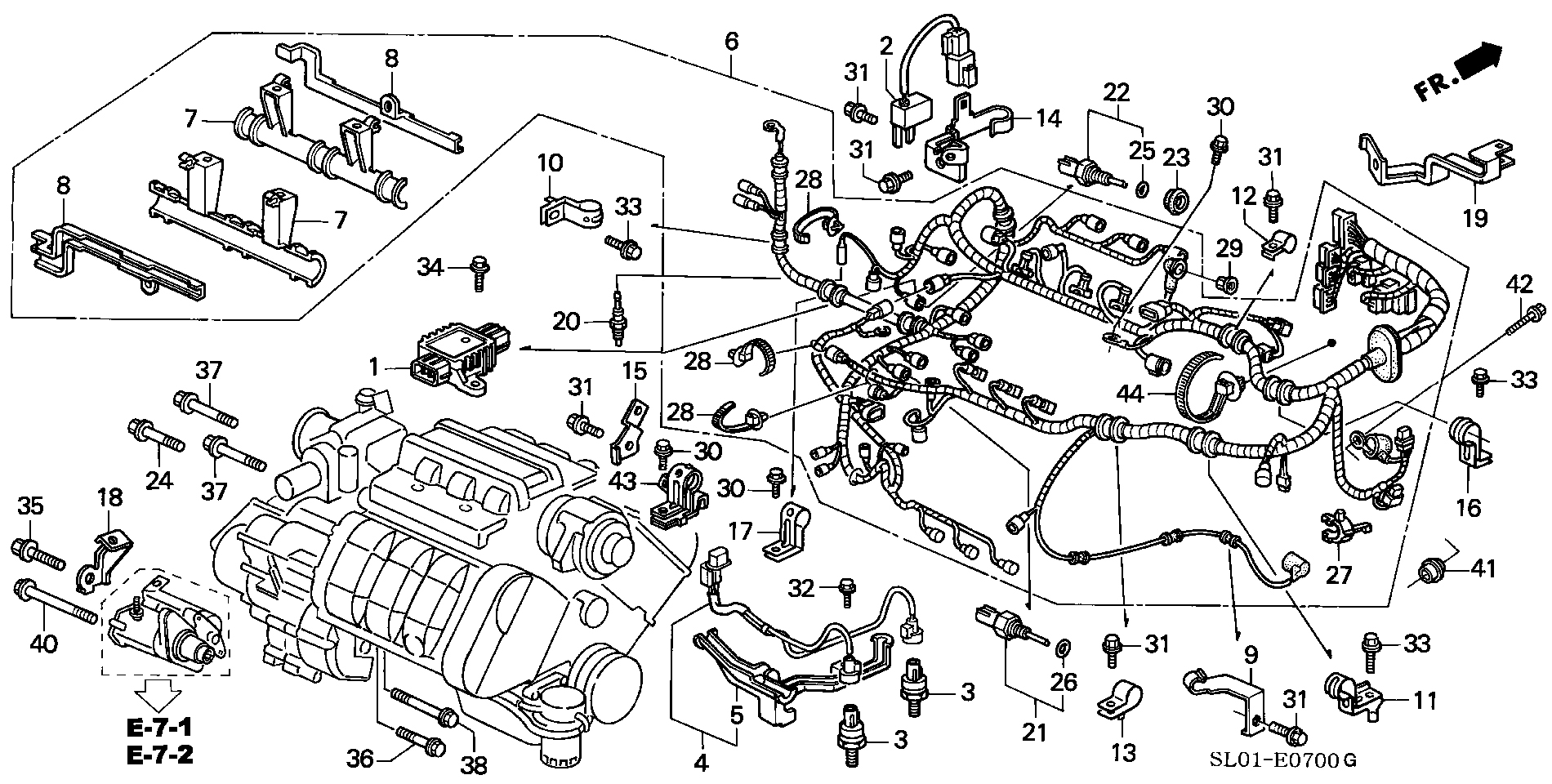

- 車載状態ではボルトの位置や構造が分かりにくいため、降ろした状態のオートマミッションの写真で補足説明します。

[A]と[B]が上側から取り外すミッション固定ボルトです。

このボルトはウォーターパッセージの下に隠れた見えにくい場所にあるため、緩める時は手探りになります。 [C]がミッションにスターターを固定しているボルト(上側から取り外し)で、[D]がミッションを貫通してエンジンにスターターを固定しているボルト(下側から取り外し)です。

ミッション固定ボルトは全部で6本ありますが、内4本がATとMTで長さが異なります(下表参照)。

ATFクーラーは2本のクーラントホース接続用ニップルが付いた円柱状の部分です(写真ではニップルにゴムキャップを取り付けています)。 このニップルがAT車だけに設けられたウォーターパッセージのニップルとエンジン下部のクーラーコネクティングケースのニップルにつながっています。

ミッション固定ボルト一覧

| 使用箇所 | 部品図番号 | ミッション種類 | 部品番号 | 部品名称 |

|---|---|---|---|---|

| {A} | 24 | AT | 90051-PE0-000 | ボルト,フランジ 12X70 | MT | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 |

| {B}{E} | 37 | AT | 95701-1210008 | ボルト,フランジ 12X100 | MT | 95701-1206508 | ボルト,フランジ 12X65 |

| {C} | 35 | AT | 95701-1203808 | ボルト,フランジ 12X38 | MT |

| {D} | 40 | AT | 95701-1214008 | ボルト,フランジ 12X140 | MT | 95701-1211508 | ボルト,フランジ 12X115 |

| {F} | 38 | AT | 95701-1208008 | ボルト,フランジ 12X80 | MT |

| {G} | 36 | AT | 95701-1204508 | ボルト,フランジ 12X45 | MT |

ミッション固定ボルトが含まれる部品図

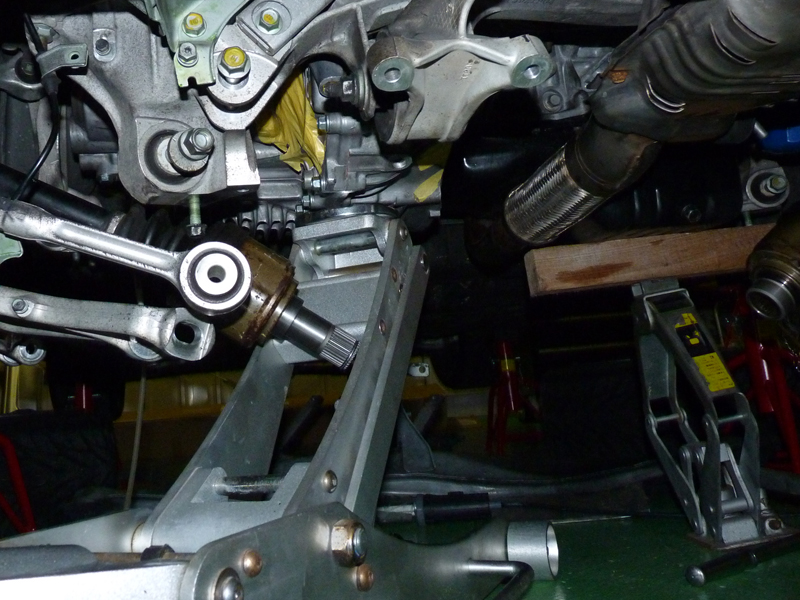

分離する各種サスペンションアーム

- ドライブシャフトを抜くためにサスペンションアームを分離します。 アーム類は完全に取り外す必要はなく、片側を分離してドライブシャフトが抜けるだけナックルが外側に動くようにします。

- フロントビームとリヤビームを連結しているコの字型の補強バー(リヤービームロッドA)を取り外します。

- リヤーロワーアームとトーコントアームのビーム側ボルトナット、スタビリンク(リヤーリンク)とスタビライザーを固定しているナットを取り外します。

ロワーアームは偏芯ボルトがあるので、再度取り付ける時のためにマーキングをしておきます。スタビリンクのボルトはボールジョイント一体型なので、ボルト先端の穴に六角レンチをセットしてボルトが回転しないように固定した上でナットを緩めます。

アッパーアーム、ロワーアーム、スタビリンクを切り離すと、ドライブシャフトを引き抜けるくらい外側にスライドさせることができる状態になります。

- 左右のドライブシャフトをミッションから引き抜きます。

右側(運転席側)は、まずミッション本体ではなくハーフシャフトとの連結部を取り外します。 この連結部はハーフシャフト側がオスになっていてシャフトの刺さり代も短いので、マイナスドライバーなどでこじっただけで比較的簡単に引き抜くことができます(ドライブシャフトはナックル側を引っ張っても伸びるだけなので、ミッション側の根元をこじって引き抜きます)。

ガレージジャッキなどでナックル部分を持ち上げてドライブシャフトが水平になるように補助すると引き抜きが楽になります。

左側(助手席側)は、右側(運転席側)と比較してシャフトの刺さり代が長いため、水平スライドしないとならない幅が大きく、引き抜きにくいです。

スライドが難しい場合は、ダンパー下端部とナックルを分離しておくとスライドするためのスペースに少し余裕ができます。

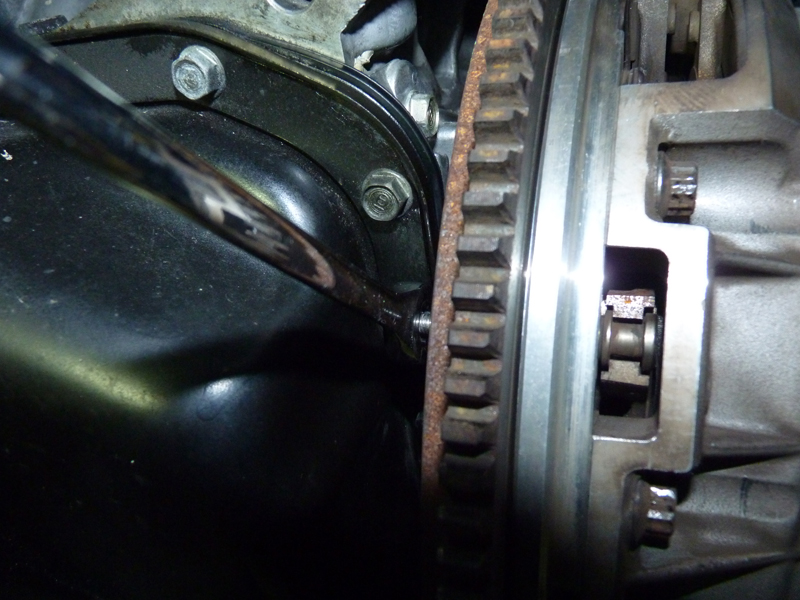

- 右側(運転席側)のハーフシャフトを引き抜きます。

ブラケットの固定ボルトを外しただけでは、周囲と干渉して取り外すことができないので、ブラケットとシャフトを固定しているボルトを取り外し、シャフトのみをスライドさせて引き抜く必要があります。

シャフトはブラケットにしっかりはまっているので、少しの力では全く動きません。潤滑剤をスプレーしたあとにブラケットをヒートガンで温めると何とか引き抜くことができました。

最後にATFを抜いておきます。

ハーフシャフト連結部

- ドライブシャフトは左側(助手席側)がミッション本体に刺さっていますが、右側はミッション本体に刺さったハーフシャフトにドライブシャフトが連結されています。

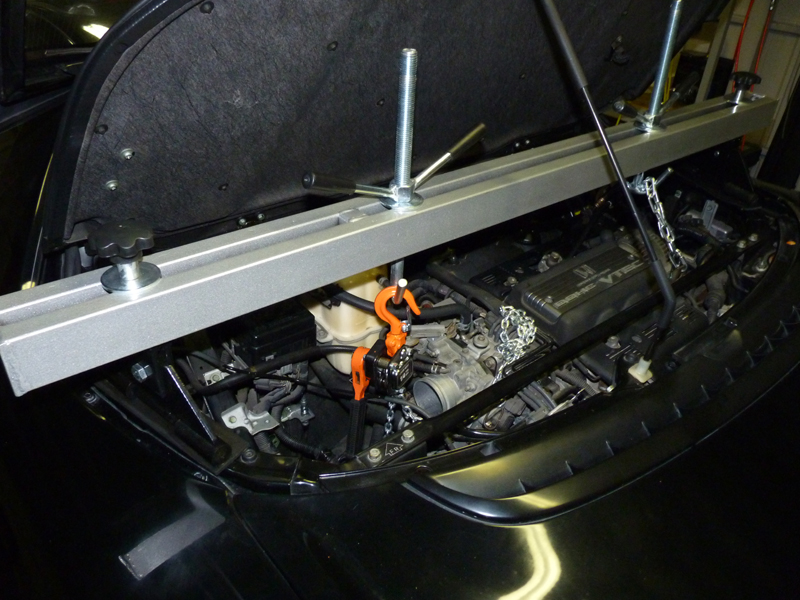

- ミッションは上からチェーンブロックで吊るして降ろすのが正しいやり方なのですが、そのような設備はありません。

オートマミッションはマニュアルミッションと比較してもかなり重いです。 おそらく80kg位はあるんじゃないでしょうか。

車の下にもぐって自力で支えながら降ろすことをイメージできなかったので、イレギュラーなやり方ではありますが、エンジンホルダーとレバーホイストを使用して降ろすことにしました。

ミッションを降ろすためには、フロントエンジンマウントとリヤエンジンマウントを分離しますが、それらを完全に分離した場合、エンジン右側(運転席側)のサイドエンジンマウントのみでエンジンを保持した状態になるため、エンジン本体もチェーンで吊っておきます。

※ イレギュラーなやり方なので、同じ方法で行う場合は自己責任で行ってください。

エンジンホルダーを使用してミッションを取り外し

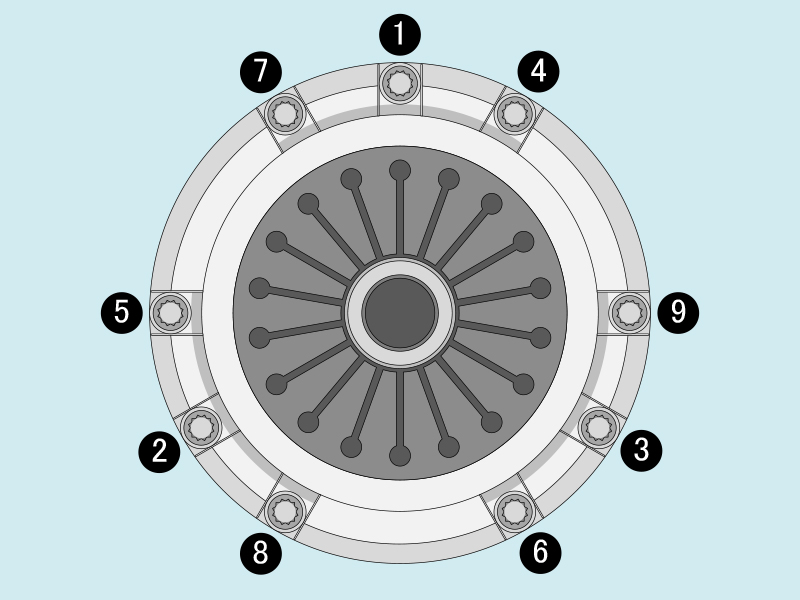

ドライブプレート固定ボルト取り外し

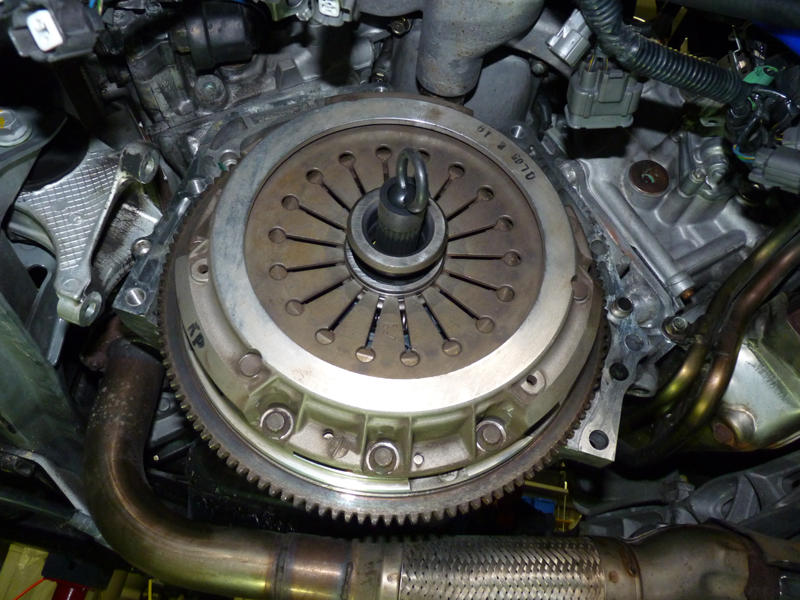

- ミッションの下側を塞いでいるプレート(トルクコンバーターケースカバー)を取り外すとドライブプレートが露出します。

ドライブプレートは外周にあるM6ボルト8本でトルクコンバータに固定されています。

ドライブプレートは下側の一部しか露出していないので、クランクを回転させながら全周の固定ボルトを取り外してドライブプレートとトルクコンバータを分離します。

シフトコントロールワイヤーも取り外しておきます。

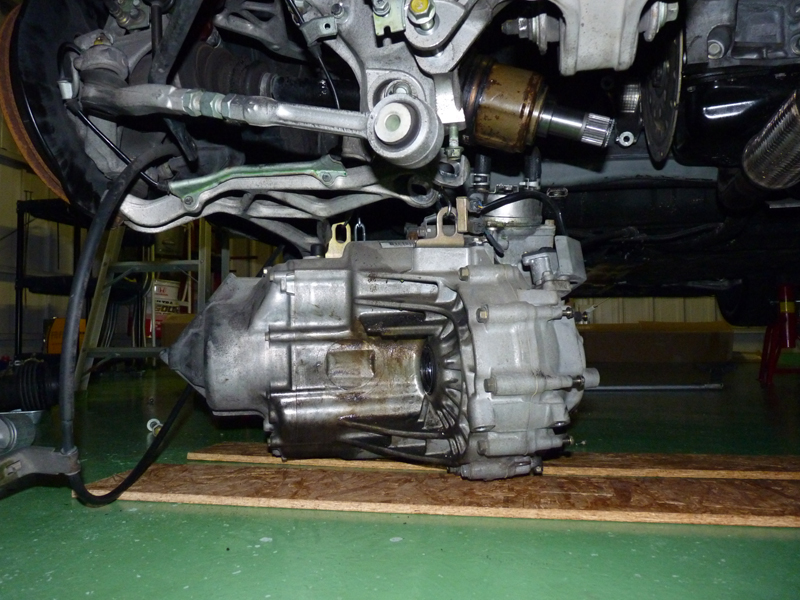

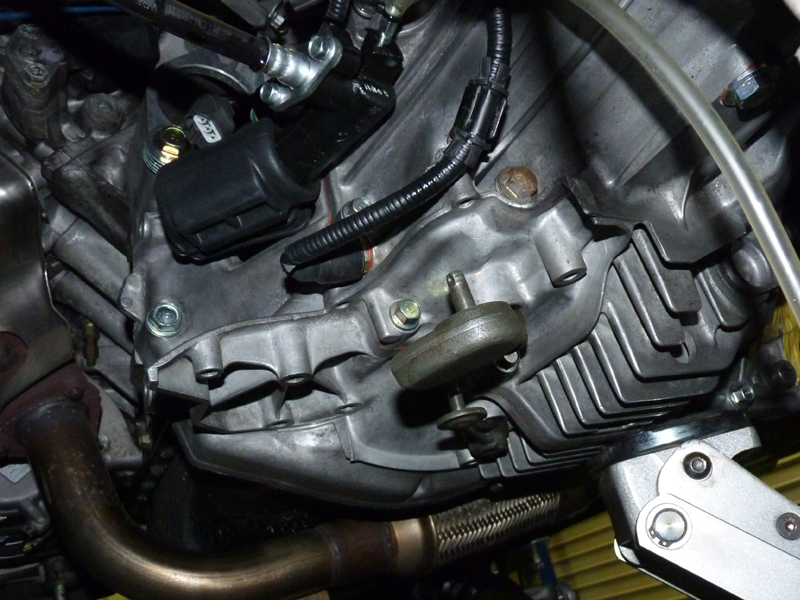

ドライブプレート、トルクコンバーターケースカバー

- 車載状態では構造が分かりにくいため、降ろした状態のオートマミッションの写真で補足説明します。

写真はミッションを降ろす際に取り外したドライブプレートとトルクコンバーターケースカバーを再度固定した状態です。

ドライブプレートは外周のM6ボルト8本でトルクコンバーターと連結されています。 トルクコンバーターケースカバーの部分が車載状態で露出する箇所です。

ドライブプレート中央にある8本のスペシャルボルトが、ミッションを降ろした後に取り外すドライブプレートとクランクシャフトを固定しているAT専用の12角のボルトです。

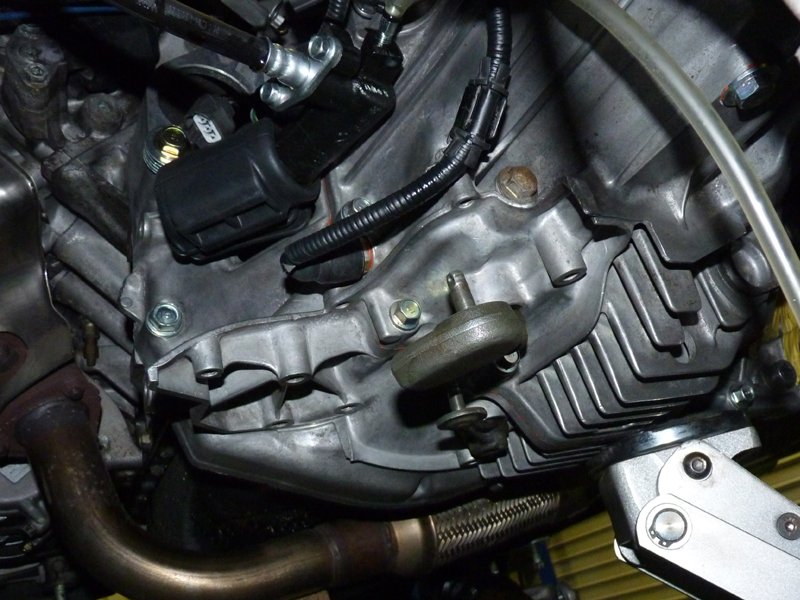

ミッション固定ボルト(下側)、リヤエンジンマウント

- フロントエンジンマウント(ラバーASSY.,フロントエンジン マウンテイング)とリヤエンジンマウント(ラバー,リヤーエンジンマウンテイング)を分離します。

フロントエンジンマウントのリヤエンジンマウントを分離するとエンジンが右側(運転席側)のサイドエンジンマウントで保持されているだけの状態になるので、何らかの方法でエンジン本体を保持する必要があります。 今回はエンジンホルダーを使用してエンジン本体をチェーンでサポートしています。

エンジンとミッションを固定ボルトの内、下側の残り3本を取り外すと、ミッション本体が上部のミッションマウント(ラバー,トランスミツシヨンマウンテイング)だけで保持された状態になります。

[E](写真{08}参照)がミッション側から取り付けられているボルトで、下側のスターター固定ボルトの少し下にあります。

[F]と[G]がミッション後方をエンジン側から固定しているボルトです。

オートマミッション下降完了

- 上側からミッションマウントの固定ボルトを取り外して分離すると、オートマミッションはノックピンでエンジンとつながっているだけの状態になります。

ミッションを揺すって少し外側にずらすと簡単に分離するので、あとはレバーホイストを下げていくだけです。

コストを優先してレバーホイストを購入しましたが、実際に作業を行ってみると、レバーホイストは今回のような作業には向いていないことが分かりました(※1)。

最後に、ドライブレートとクランクシャフトを固定しているボルト8本を取り外してドライブプレートを取り外します。 この固定ボルトは17mmの12角になっているので12角のソケットが必要です。専用工具もありますが、一般的な12角ソケットで問題ありませんでした。

※1 レバーホイストはレバーを振るたびに一瞬ブレーキが抜ける感覚があり、実際は爪で保持してるものの心理的に安心感がなく、段階的にしか下がらないので上下の微調整が困難です。 さらに、降ろし終わってフリーにしたいときに、チェーンに少しでも荷重がかかっていると「空転モード」に入らないため、完全に荷を下ろし切ってテンションを抜かないといけません。

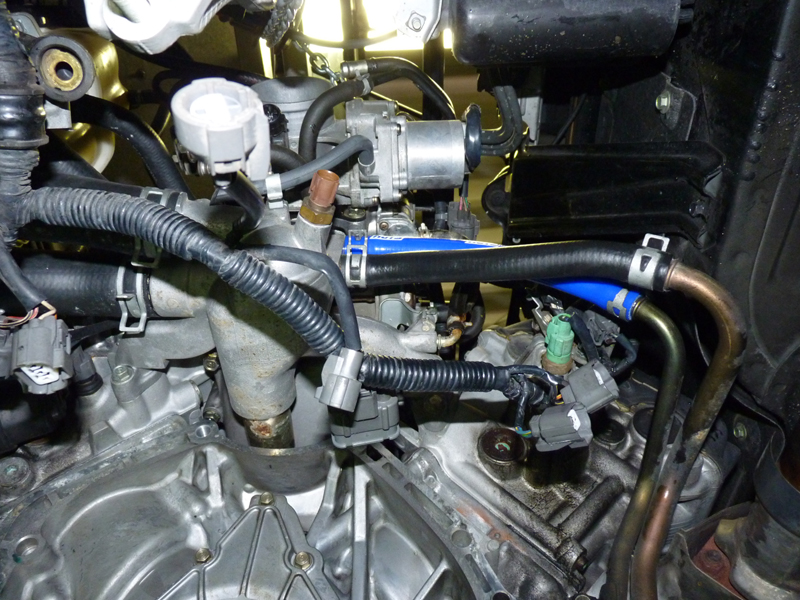

バイパスしたATFクーラホース

- AT車はウォーターパッセージとクーラーコネクティングケースの間にATFクーラーが割り込む配置で配管されています。

ATFクーラーがないMT車にはこの配管用のニップルがないウォーターパッセージとクーラーコネクティングケースが使われています。 今回はコスト優先でホースでバイパスする方法を選択しました。

ホースはφ13の汎用シリコンホースを使用しました。

クーラーコネクティングケース 19425-PR7-A00

- ウォーターパッセージは高価だったので、とりあえず安価なクーラーコネクティングケースのみ購入して保管していました。

ウォーターパッセージ購入して、いつかはMTと同一の仕様にしたいと思っていたのですが、2024年6月にウォーターパッセージが販売終了になってしまい、完璧なMT仕様の再現は断念せざるを得なくなってしまいました。

当時(2010年01月)の価格

| No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 | 19425-PR7-A00 | ケースCOMP.,クーラーコネクテイング | 10,285 | 1 | ||

| 6 | 19410-PR7-A00 | パツセージCOMP.,ウオーター | (59,400) | 1 | 2024年6月 販売終了 | |

| 合計金額 | ||||||

表示価格はすべて税抜き価格です。

読み込み中...

| No | 部品番号 | 部品名称 | 単価 | 数量 | 価格 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 | 19425-PR7-A00 | ケースCOMP.,クーラーコネクテイング | 1 | |||

| 6 | 19410-PR7-A00 | パツセージCOMP.,ウオーター | 1 | 2024年6月 販売終了 | ||

| 合計金額 | ||||||

表示価格はすべて税込です。

※ 単価が空欄の部品は、調査時点で生産終了または注文不可の部品です。

※ 単価が表示されている部品でも、すでに生産中止となっている場合があります。

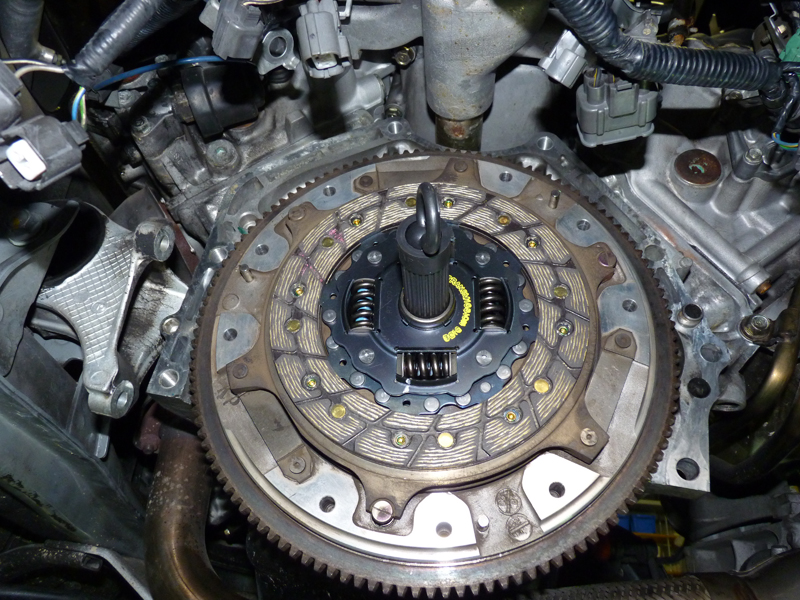

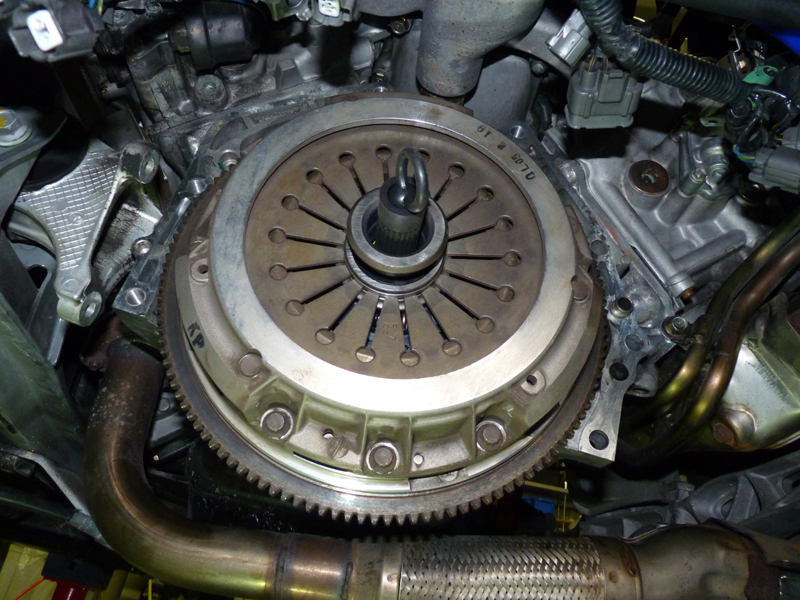

フライホイール取り付け前の状態

- フライホイール取り付け前の状態。クランクシャフトのリヤエンドが見えています。

- フライホイールにパイロットベアリング(91006-PR7-008)を組み込んだあと、固定ボルト(8本)を取り付けてフライホイールを固定します。

固定ボルトはATに付いていたボルトと異なるMT専用の12角ボルトです。ATと同じく12mmの12角ソケットが必要です。 buildフライホイール固定ボルト 締付トルク:10.5kg-m - クラッチを取り付ける前に、フライホイールにダンパースプリングとスプリングカラーが入っていることを確認します。

ダンパースプリングは中央が盛り上がった面を手前側にしてセットし、スプリングカラーは溝を外側に向けてセットします。

フライホイールボルトを既定トルクで締め付け

ダンパースプリングとスプリングカラー

1stフリクションディスクを組み終わった状態

- クラッチディスクには取り付け方向が記されています。

記したし印に合わせて取り付けます。

2ndフリクションディスクには「FLYWHEEL SIDE」と「MID SIDE」、1stフリクションディスクには「TRANSMISSION SIDE」と「MID SIDE」の記載があるので、その通りにセットします。

また、ディスクにはバランスマークがあるので、2ndディスクと1stディスクのマーキングが180°反対方向になるようにセットします。

センター出しツールを挿入してクラッチデイスクのセンター出しを行います。ツインプレートなので、2枚のディスクのスプラインの位置が揃っている必要があります。 - ミッドプレートとフリクションディスクにはそれぞれ三角の合いマークがあるので、マークを合わせて取り付けます。

フライホイールとミッドプレートの合いマーク

- レリーズベアリングを取り付けたクラッチカバーをセットし、固定ボルト9本を取り付けます。

クラッチカバーもフライホイールとミッドプレート同様、三角の合いマークがあるのでミッドプレートのマークに合わせてセットします。

クラッチカバーの固定ボルトは12角なので、10mmの12角ソケットの準備が必要です。

ダイヤフラムスプリングのたわみを防ぐため、ボルトはサービスマニュアルの締め付け順序の通り対角で締め付けます。 buildクラッチカバー固定ボルト 締付トルク:2.2kg-m - クラッチ取り付け完了。

今回はパイロットベアリング、フライホイールボルト、レリーズベアリング、フリクションディスクのみ新品を使用し、その他は中古部品を使用しました。

クラッチカバー固定ボルトの締め付け順序

クラッチ取り付け完了

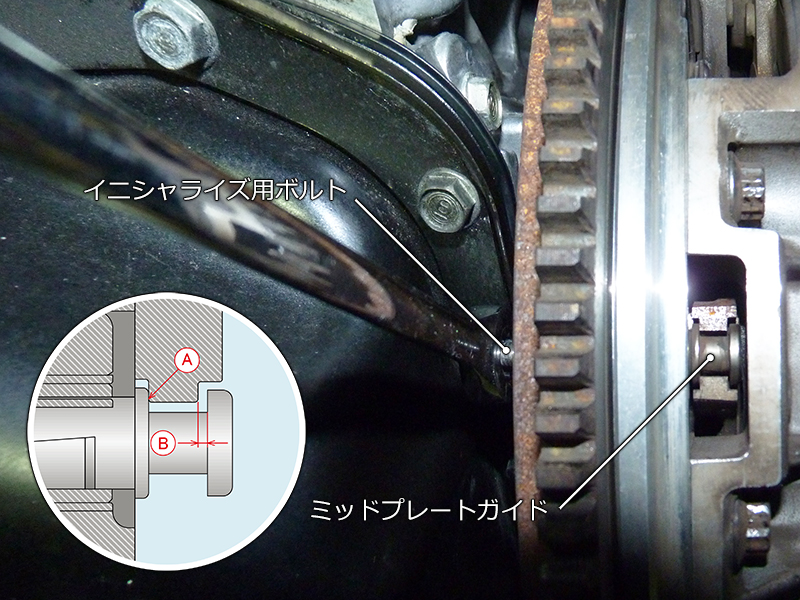

ミッドプレートのイニシャライズ

- ミッドプレートはディスクの摩耗に合わせてクリアランスを一定に保つ機構があります。

クラッチディスクを新品に交換したことでクリアランスが変化しているため、ミッドプレートガイドのイニシャライズを行ってクリアランスをリセットします。

これを忘れると、クラッチが切れません。

フライホイール裏側のタップ穴(計3箇所)にM5ボルトを取り付けて締め込んでいくとガイドが押し出されてスライドします。 ガイドの根元側(A)がミッドプレートに密着するまでボルトを締め込んでイニシャライズは完了です。

サービスマニュアルでは密着した状態からさらにボルトを150~210°締め込むように指示されています。

(B)のクリアランスは、91クーペのサービスマニュアルだと0.40~0.55mm、92Rだと0.25~0.40mmに指定されてます。

ミッション搭載前にレリーズベアリングとレリーズフォークをウレアグリスでグリスアップしておきます。

- ミッションジャッキなどが使えない自宅ガレージでの作業で一番大変なのがミッション搭載作業です。

ミッション側を下げる形でできるだけエンジンを傾けたいので、フロントエンジンマウントが固定されているフロントビームを取り外します。 オイルパンなどをジャッキで支えたあと、フロントエンジンマウントのボルトを外してフロントビームを取り外し、ジャッキを少しずつ下げてエンジンを傾けます。 オートマミッションを降ろした時のようにエンジンハンガーでマニュアルミッションを吊るし、下からガレージジャッキで持ち上げて程よい位置まで持ってきたらあとは人力でドッキング作業を行います。 マニュアルミッションを持ち上げる時、オートマミッションと違ってエンジン側にはクラッチ、ミッション側にはメインシャフトがあるので垂直に持ち上げる事ができません。 FRと違ってデフも入っているので非常に重く、1人で作業するにはかなりの腕力を必要とします(1人でがんばってみましたが結局力尽きて、最終的に2人でやりました)。

ガレージジャッキでミッションを持ち上げ

レリーズシリンダ取り付け完了

- ドッキングが完了したらエンジンとミッションの固定ボルト、マウント、スターターモーターなどを付けていきます。

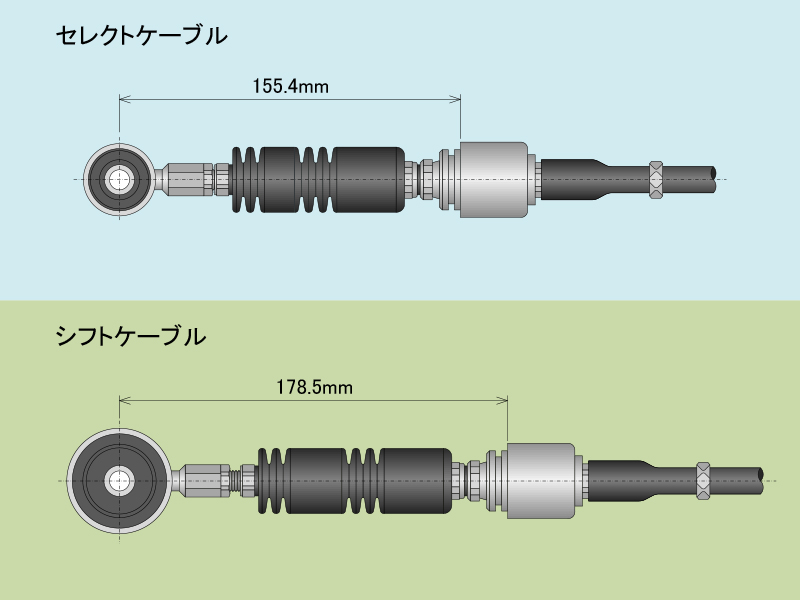

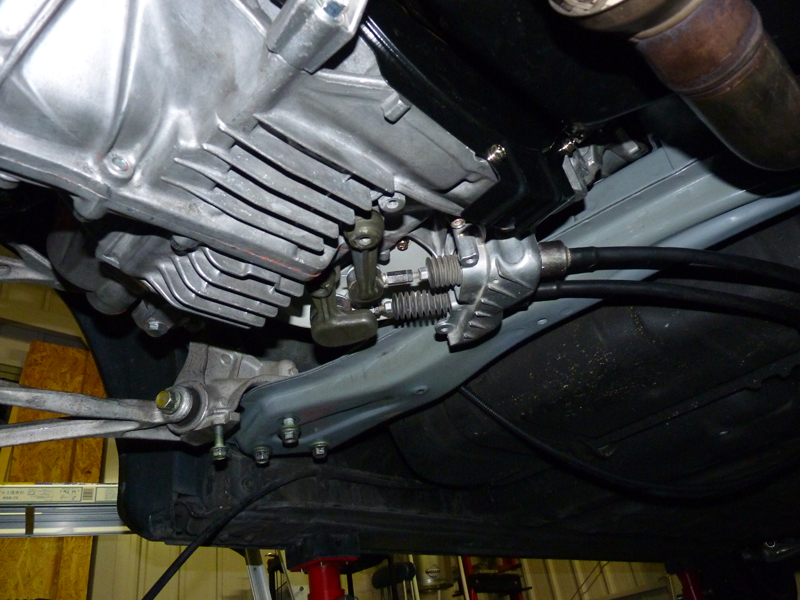

レリーズフォークを正規の位置に直したあと、レリーズシリンダーを取り付け、ダストブーツなどを取り付けます。 - セレクトケーブルとシフトケーブルを室内に引き込んでシフトレバーと接続し、ミッション側はセレクトレバーに取り付けます。

- セレクトケーブルとシフトケーブルのミッション側接続部の調整基準値が記載されています。

私は中古品のケーブルを調整せずにそのまま取り付けただけですが、特に違和感は感じなかったので、調整は行いませんでした。

セレクトケーブル、シフトケーブル取り付け完了

セレクトケーブル、シフトケーブル調整基準値

マニュアルミッション搭載完了

- ミッション周りの作業が完了したら、外した時と逆の手順で、ドライブシャフトの組み込み、足回りの組み立てを行います。

最後にクラッチラインのエア抜きを行い、ミッションオイルを入れてミッション周りの作業は完了です。

この時点では、まだECUの処置は行っていませんが、動力が正常に伝わり、シフトチェンジが正常に機能することの確認はできます。

車両をジャッキアップしたままの状態でクラッチを踏んでエンジンを始動し、ギヤを1速に入れたあと、アイドリング状態で恐る恐るクラッチをつなぐとリヤタイヤがきちんと回転して一安心。

続いて低回転のまま5速までギヤチェンジを行い正常に駆動が伝わることを確認。最後にバックギヤでも駆動を確認し、マニュアルミッションが正常に機能することが確認できました。