ステアリングコラム取り外し

NSXは足元のスペースが非常に狭く、ステアリングコラムを取り外さないとブレーキペダルの交換ができないため、まずはステアリングコラムの取り外しを行います。

- ステアリングを取り外した後、メーターパネル下の内装パネル(インストルメントドライバーロアーパネル)とその内側にある金属パネル(インストルメントドライバーロアーフレーム)、足元の内装パネル(ドライバーアンダーカバー)を取り外します。

内装パネルを取り外すと、コネクタ類とステアリングコラムを固定しているボルトナットにアクセスできる状態になるので、まずはコネクタ類をすべてて取り外します。

- ステアリングコラムのボディ側根元の樹脂カバー(ステアリングジヨイントカバー)を取り外すとユニバーサルジョイントが見えます。

ユニバーサルジョイントのステアリング側M8ボルトを取り外してシャフトがジョイントから抜けるようにしておきます。

シャフト先端のスプラインと垂直方向に切られている溝にボルトが嵌る構造なので、ボルトを緩めただけではシャフトは抜けません。 シャフトとジョイントの位置をマーキングしておくと差し込む際に角度が分かりやすくなります。

この状態でステアリングコラムを固定しているM8フランジナット×2個、M8ボルト×2本を取り外すとステアリングコラムが分離します。

邪魔な部品を取り外した状態

- ステアリングコラムを取り外した状態。これでペダル類にアクセスしやすくなります(メーターパネルも外れていますが、取り外さなくてもステアリングコラムは外せます)。

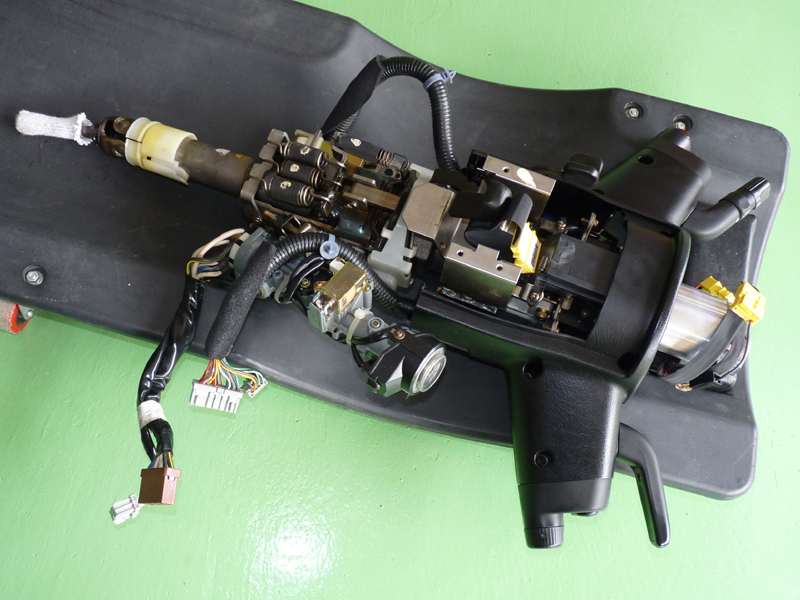

取り外したステアリングコラム

- 取り外したステアリングコラム。写真ではコラムカバーが付いたままですが、脱着や保管する際の傷つき防止のため、事前に取り外しておいた方がよいかもしれません。

ブレーキペダル交換

MT用ブレーキペダル交換後

- 最初はペダルブラケットを取り外してペダルを組み込もうと思いましたが、ナットを取り外してペダルブラケットを分離してもマスターバック側のスタッドボルトからブラケットが抜ける前にボディと干渉して取り外すことができません。

マスターバックを押せるだけ押してみてもペダルブラケットが外れるほどスタッドボルトの位置は下がりませんでした。

何か見落としをしている可能性もありますが、マスターバックを取り外さないとペダルブラケットは外れないのだと思います。

マスターバックの脱着は避けたいので、ペダルブラケットがボディに付いたままでペダルのみを交換しようと思いましたが、スペースが狭すぎて手持ちの工具ではペダルの固定ボルトにアクセスすることができませんでした。

仕方がないので、ペダルブラケットを分離した状態にして、ペダルブラケットの向きを変えながら作業を行うことでなんとか交換をすることができました。 大変ではありましたが、それでもマスターバックを取り外すよりは楽だと思います。

クラッチペダル取り付け

クラッチペダル取り付け後

- ブラケットにペダルを組み込んでからボディに取り付けます。ブレーキペダルの取り付けと異なり、スペースに余裕があるため簡単に取り付けできます。

ボディはATとMTが共通で、ATはマスターシリンダのプッシュロッドとスタッドボルトが貫通する穴が元から開いています。 穴はプレートで塞がれているだけなのでボディの加工は必要ありません。

プレートを取り外して外側からマスターシリンダを差し込み、室内側でマスターシリンダのスタッドボルトとペダルブラケットをナット2個で固定し、ブラケットの上側とボディをボルト1本で固定します。 最後にプッシュロッドとペダルの接続部をピンで固定して取り付けは完了ですが、プッシュロッドの長さ調整を間違うと、クラッチが切れない状態になるので注意が必要です。

最後に逆の手順でコラムと内装パネルを取り付けます。

| 測定箇所 | 1991年 クーペ | 1992年 NSX-R |

|---|---|---|

| A:全ストローク | 130~135mm | 112mm |

| B:ペダルの遊び | 9~15mm(※1) | |

| C:床板からの高さ | 186.4mm | 164.2mm |

| D:床板からの高さ | 92mm以上(※2) | |

※1 ペダルのガタ:1~7mm

※2 カーペットからの高さ(参考値):71mm以上

- プッシュロッドを伸ばしすぎるとペダルの遊びは減りますが、油圧配管内のフルードが熱膨張した時にマスターシリンダのタンクに戻れなくなり、ペダルを踏んでいないのに半クラッチ状態になってしまいます。

クラッチスイッチでペダルを奥に調整しすぎても同様の状態になる可能性があるので、まずはクラッチスイッチがペダルに当たらない状態でプッシュロッド調整を行い、その後にクラッチスイッチをペダルに接触するまで締め込むという手順で調整を行います。

サービスマニュアルでは、クラッチスイッチがペダルに接触した状態から1/4~1/2回転ねじ込むように指定されています。クラッチスイッチは少しだけペダルを押していて、ペダルの遊びがしっかり残っている状態が適正です。

クーペ用ペダルのままダンパーレスにすると、クラッチのストローク変化によりクラッチが完全に切れるポイントが手前側に移動するので、無駄なストローク部分が増えてしまいます。 そこで、クラッチを一番奥まで踏み込んだ時の位置とクラッチが切れる位置を変えずに、発生した無駄なストローク分ほどペダルの位置を奥側に下げたのがNSX-R用ペダルです。

クーペ用ペダルをクラッチスイッチとプッシュロッドの調整で、NSX-R用ペダルに近いペダル位置に調整することもできますが、アシストスプリングの作用が変わってしまうせいで程よいフィーリングが得られません。

アシストスプリングはペダル待機位置では踏む方向に反発していますが、ペダルを少し踏んで支点、作用点、スプリング取り付け部が直線状になったあたりが転換点となり、そこからは踏む力をアシストする方向に変わるようになっています。 そのため、クーペ用ペダルをNSX-Rと同じ位置まで下げてしまうとペダル初期位置でアシストスプリングを転換点に近い位置まで押してしまうため、ペダルの踏み始めが軽くなりすぎてしまいます。

マスターシリンダ取り付け

RFY製コンバーションクラッチライン取り付け

- マスターシリンダとレリーズシリンダを繋ぐ油圧配管を純正パイプで接続するのはかなり大変なので、ステンメッシュホースのRFY製のコンバージョンクラッチラインを使用します。

この製品はダンパーを介さずレリーズシリンダ前のホースに直接接続する構造になっているので、強制的にダンパーレスになります。

接触保護のために一応コルゲートチューブを被せました。 - もともとエアコンパイプが固定してあった箇所にリザーブタンクのブラケットを固定します。

エアコンパイプのブラケットは左側にずらして、リザーブタンクのブラケットに固定します。 - クラッチホースブラケットは、ボディではなくダンパーブラケットに取り付けるので、ダンパーレスの場合もダンパーブラケットを使用します。 スマートに設置したい場合は、T3TEC製のボディに直接固定できるクラッチホースブラケット( クラッチホースブラケット 品番:T3R-46968open_in_new )を使用する選択肢もあります。

エアコンパイプのブラケット

エンジンルーム側のクラッチダンパー部

シフトレバー取り付け

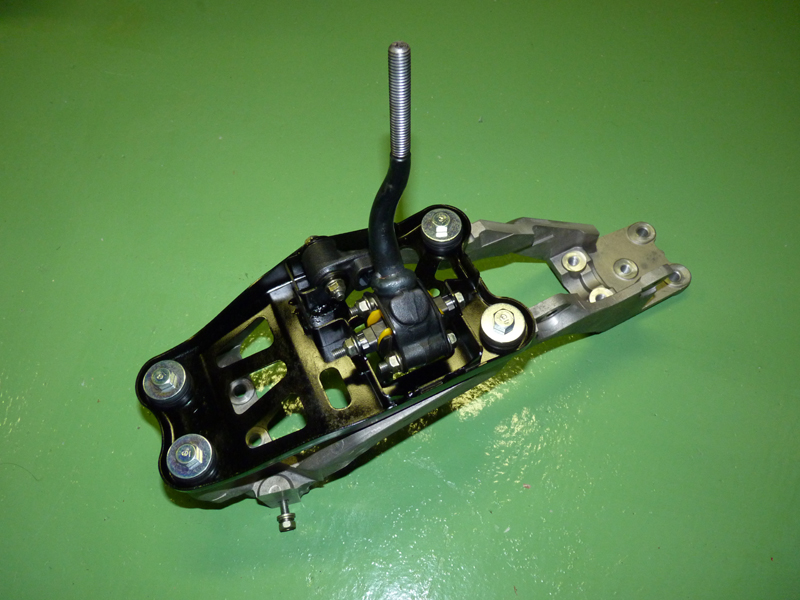

MT用シフトレバー部組み立て後

- 可動部にグリスを塗布してシフトレバー部を組み立てます。

サービスマニュアルで二硫化モリブデングリスが指定されているので、手持ちのレリーズ用グリスを使用しました。

アルミ製のチェンジ&サイドブレーキベース部分はAT用と形状が異なるため、新たに購入したMT用を使用します。

チェンジレバーやチェンジレバーブラケットなどの鉄製部品は無垢の状態で錆びやすいので、黒染めを行ってみました。

MT用シフトレバー取り付け後

- AT用のコントロールワイヤーを分離してセレクトレバーを取り外した後、組み立てたMT用シフトレバー取りつけます。

残る室内作業は、MT用チェンジワイヤーの引き込みと接続ですが、一旦終了してミッション本体の換装作業に移ります。

シフトノブはとりあえず、02R風の球体型で5速のパターンが彫刻されているアルミ製の商品を取り付けてみました(02Rのシフトノブはシフトパターンの彫刻が黄色です)。